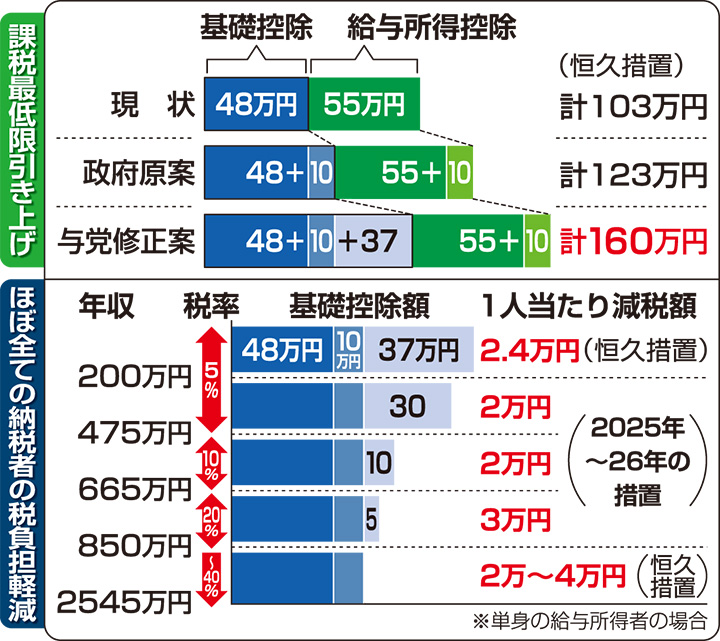

納税者ほぼ全員に年2万~4万円

課税最低限103万円→160万円に引き上げ

公明案もとに税法修正

与野党協議の成果を赤羽税調会長に聞く

いわゆる「103万円の壁」の見直しへ、公明案をもとに与党として提出した課税最低限を160万円に引き上げる税制改正関連法案の修正案が4日、衆院を通過しました。修正案のポイントなどについて、公明党の赤羽一嘉税制調査会長(副代表)に聞きました。

――いわゆる「103万円の壁」見直しの経緯は。

国民民主党が提唱した、いわゆる「103万円の壁」の見直しには、①大学生アルバイトの就業調整、つまり、バイト代が年収103万円を超えると、親が63万円の特定扶養控除を受けられなくなる②給与収入が103万円を超えると所得税がかかる――という二つの課題があります。

一つ目の課題に対しては、自民、公明の与党両党と国民民主党の3党協議で、大学生アルバイトの所得要件を103万円から150万円に引き上げることを決定しました。

二つ目の課税最低限については、自公案として、食料など生活必需品の物価が1995年から20%程度上昇している現状を踏まえて、課税最低限を103万円から123万円に引き上げることを提案。これにより、ほぼ全ての納税者(5600万人)が減税となります。残念ながら国民民主党の同意を得られなかったため、昨年末、政府・与党案として決定しました。年が明け、さらなる基礎控除の引き上げができないか、3党間での協議を進めてきました。

――そこでの公明党の主張は。

物価高で国民の生活環境が厳しさを増す中、現行の課税最低限が最低生活費の水準を下回っている実態を改善すべきと主張し、東京23区の単身者の生活保護基準である160万円程度まで課税を行わないことを提案しました。

具体的には、生活環境の厳しい最低賃金程度の給与収入200万円以下の人を対象に、基礎控除37万円を恒久的に上乗せするものです。

――このほかのポイントは。

物価上昇に賃上げが追いついていない状況下、幅広い収入階層の世帯で家計負担が増加していることを踏まえ、納税者の8割強(4600万人)を対象に、基礎控除を上乗せします。その際、高所得者優遇とならないよう、給与収入200万~850万円以下の人を三つの区分に分け、1人当たりの減税額が平準化するように工夫しました。

その結果、減税規模は1兆2000億円となり、ほぼ全ての納税者が年間2万~4万円の減税が受けられるようになります。

■物価上昇に応じた引き上げを法定化

――今後はどうなりますか。

物価上昇に応じて基礎控除が引き上がる仕組みを法定化しましたので、今後、物価上昇に合わせて課税最低限が178万円を超えることもあります。

――国民民主党は収入制限を入れることに反対し、与党案を受け入れませんでした。

国民民主党が主張するように、全ての納税者を対象に基礎控除を上乗せした場合、①高額所得者ほど減税額が大きくなり不公平②必要な財源が膨大になり、赤字国債を追加発行しなければならない――という点から、公明党として受け入れることはできません。

■ガソリン暫定税率廃止へ協議継続

――いわゆるガソリン税の暫定税率の廃止については。

暫定税率の廃止は3党間の約束なので必ず実現します。しかし、税率を廃止することで1兆5000億円の税収減となります。うち5000億円は地方税です。すでに全国の自治体は、この税収を前提に予算編成を行い、議会で審議しています。急に暫定税率を廃止することは自治体に大変な混乱をもたらします。全国知事会の会長はじめ多くの首長からも反対の声が数多く寄せられました。

公明党としては、今年末に廃止することを目標に、安定した財源確保やガソリンスタンド業界の混乱を招かない制度の確立など、必要な措置を整えるべきと考えます。

一方、車は地域住民の生活の足であり、燃料油価格の高騰は死活問題です。今月3日の衆院予算委員会でも、石破茂首相に対し、現場の状況を丁寧に注視しながら、燃料油価格抑制支援策の継続・深掘りを強く訴えたところです。政府には、引き続き、国民生活を守るための対策の実行を求めていきます。